技術・製品紹介

2023.05.19

業界コラム

2022年、コンビナートの脱炭素化に向けて、ようやく各地で動きが出てきた。

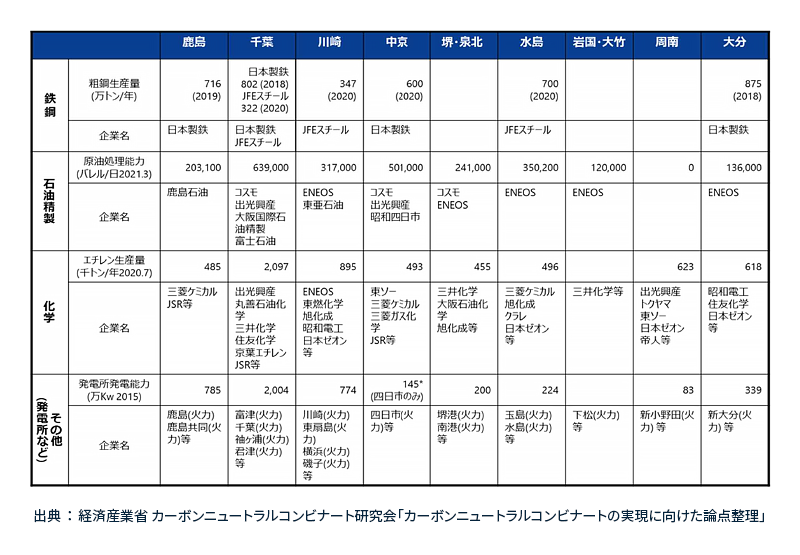

日本の主要コンビナートは太平洋側や瀬戸内などの臨海部に位置し、石油精製、化学、電力、鉄鋼など、温室効果ガス(GHG)多排出産業が集積している。脱炭素化には巨額の投資が必要な上に、コンビナート内は企業間で設備を共有するなど高度に効率化されているため、一企業単独では進められず企業間の連携が必要など、課題が多い。22年3月、経済産業省発表の「カーボンニュートラルコンビナート(CNK)の実現に向けた論点整理」においては、コンビナートの持つポテンシャルを最大限に活かし、脱炭素化を単なるコスト増でなく、新産業創出など新たな価値創造につなげるべきとしている。そして、新たな価値を生むところには積極的に投資し、新たな価値を生まないところには投資しないなど、コンビナート間の競争と協調を促して選択と集中を進めていく考えだ。

コンビナートは地域にとっては雇用、税収を支える産業であり、各自治体が推進役となって、コンビナートの脱炭素化に向けた協議会が立ち上がっている。

図:日本の主要コンビナート概要

図:日本の主要コンビナート概要

出典:経済産業省 カーボンニュートラルコンビナート研究会「カーボンニュートラルコンビナートの実現に向けた論点整理」(PDF)

経済産業省の論点整理では、コンビナートの利点を活かし、「脱炭素エネルギーの受入/生産/供給拠点」「炭素循環マテリアルの生産/供給拠点」「脱炭素技術の開発基盤」の役割を担い、日本の産業の脱炭素化をリードすることを期待している。

(1)脱炭素エネルギーの受入/生産/供給拠点

エネルギーの脱炭素化のために、石炭火力の場合はアンモニアやバイオマスとの混焼・専焼、LNG火力の場合は合成メタン・水素への転換、または再エネ導入などを進める。

コンビナートは、コンビナート内および周辺地域向けにエネルギーを供給しており、まとまったエネルギー需要があること、水素やアンモニアなどの輸入用大型タンカーが接岸可能な港湾設備があること、コンビナート企業間で共同調達し、また貯蔵や配送設備を共有できるなどの利点がある。

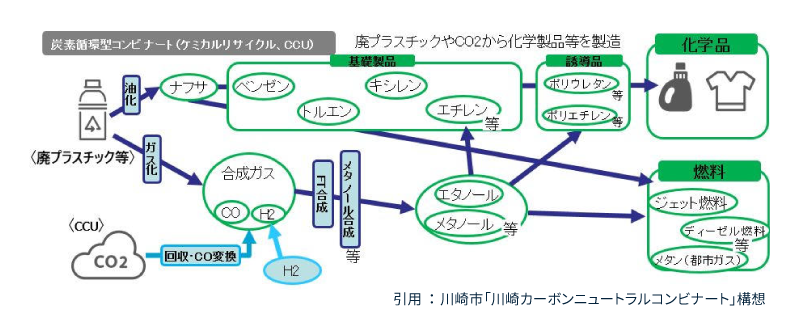

(2)炭素循環マテリアルの生産/供給拠点

原料・製造工程の脱炭素化のために、炭素循環マテリアルの生産、供給の拠点となる。CO2を資源として分離・回収し、合成技術で化学品や燃料、鉱物の生産に再利用するカーボンリサイクルを行う。また廃プラスチックを再資源化するケミカルリサイクルを行う。

資源となるCO2はコンビナート内の製造工程や周辺工場から多く排出されており、これを共同で回収する。また廃プラスチックなどの廃棄物の供給元の都市圏に近接していること、工業専用地域であるため、回収した廃棄物の保管や処理施設・設備などが立地可能であることも利点である。

(3)脱炭素技術の実証基盤

CO2を原料とした合成燃料、合成ガス、化学品などは開発や実証段階のものが多い。設備などインフラが整っているコンビナートは実用化に向けたスケールアップの場として活用できる。また企業間での共同開発実施や、新合成技術開発などに取り組むスタートアップ誘致などにより、イノベーションや価値創出を誘発する場としても期待できる。

脱炭素化技術導入のためには多額の投資が必要であり、設備を共有できるコンビナート企業が共同で設備投資や整備を進めることが期待されている。

主要コンビナートにおいては、CNKに向けた協議会が立ち上がっている。川崎と山口は他地域に先行して、地元コンビナートの産業特性や技術ポテンシャル、立地などの強みを活かした脱炭素化/低炭素化構想を策定している。

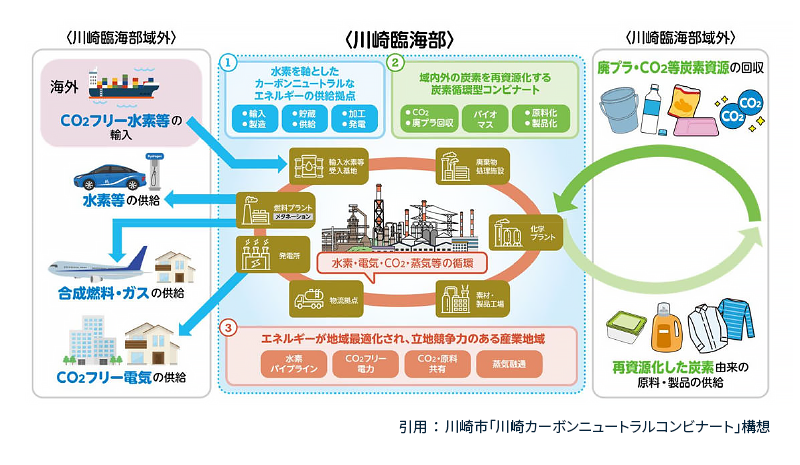

(1)川崎市:川崎コンビナート(主産業:石油精製、化学、鉄鋼、電力)

川崎市は22年5月に「川崎カーボンニュートラルコンビナート構想」を発表した。これによると川崎コンビナートは、エネルギーは水素を軸に脱炭素化を図る。首都圏立地による需要の集積、コンビナートや港湾の施設・設備の強みを活かして、海外から水素を安定的に輸入することを検討している。川崎市は15年に水素戦略を策定しており、複数の輸送や利用のプロジェクトを実施するなど、水素活用については強みを持つ。20年にはブルネイで製造した水素を液体のメチルシクロヘキサンに変換して船で川崎臨海部まで輸送し、再び水素に戻して発電利用する実証プロジェクトを行っている。また、コンビナートの発電能力の8割はLNG火力のため、水素混合や水素を使う合成メタン混合により、既存設備を低炭素化に活用できる。

炭素循環については、首都圏の廃棄物を受け入れ、資源としてのCO2を確保するとともにリサイクル産業の拠点となることをめざす。川崎市は、昭和電工川崎事業所の廃プラスチック由来のアンモニア製造 や、市民、企業、川崎市が協力してプラスチックのリサイクルに取り組む「かわさきプラスチック循環プロジェクト」実施など、廃プラスチックのリサイクルに積極的に取り組んでいる。またCO2回収についてもコンビナート内のみならず、周辺工場から回収、輸送しやすい立地で、再資源化しやすい環境である。川崎市は、50年には、1都6県から回収した廃プラスチックと臨海周辺部から回収したCO2で、化学原料需要を賄える可能性があると試算している。

図:炭素循環の例 引用:川崎市「川崎カーボンニュートラルコンビナート構想」(PDF)

図:炭素循環の例 引用:川崎市「川崎カーボンニュートラルコンビナート構想」(PDF)

図:2050年の川崎臨海部 引用:川崎市「川崎カーボンニュートラルコンビナート構想」(PDF)

図:2050年の川崎臨海部 引用:川崎市「川崎カーボンニュートラルコンビナート構想」(PDF)

(2)山口県:

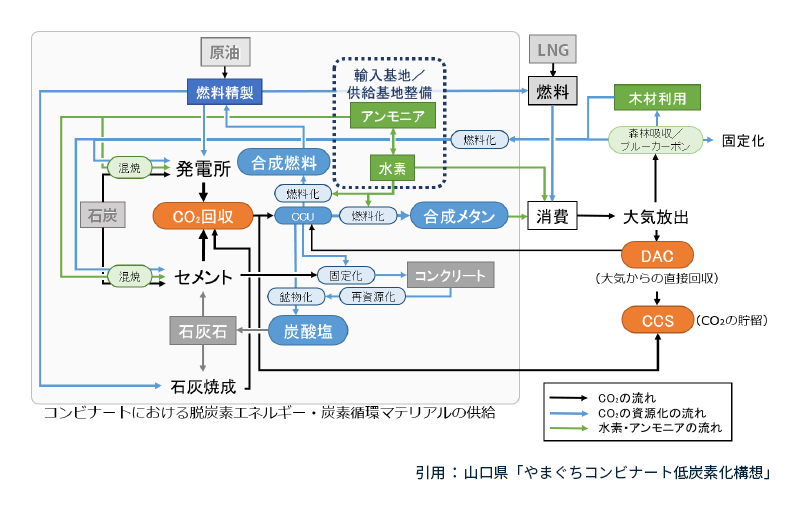

山口県は、22年10月に「やまぐちコンビナート低炭素化構想」を発表している。エネルギーは現状では主に石炭火力のため、アンモニア、バイオマス燃料などとの混焼を進め、低炭素化を図る。岩国・大竹地域については、現在、LNGへの転換を進めているが、都市ガス供給網がなく個社対応となっている。将来の合成メタンや水素導入に向けて、受入れや生産拠点のみでなく、パイプラインなどの共同インフラも整備する。燃料のアンモニアや水素は海外調達を検討する。山口のコンビナートでは、アンモニア製造や副生水素活用を行っており、アンモニアや水素の取り扱いについて技術的蓄積がある。

川崎市、山口県ともに、30年までに新技術開発や新設備導入に向けた調査を実施し、30年代以降に本格的に技術導入する計画である。今後、具体的にどのように産業間連携を図って検討が進められるのかが注目される。

炭素循環については、資源となるCO2は豊富にある。石炭火力のみならず、周南、宇部・山陽小野田地域に製造工程でCO2が大量に発生するセメント工場が多く存在する。30年代後半にCO2回収設備を導入し、合成燃料や合成メタンの製造、廃コンクリートなど廃材を活用した石灰石代替品を生成する。回収するCO2量は利活用量を上回る見込みで、個社で取り組みが難しいCCS(CO2の地下貯留)について、共同事業化を検討する計画である。

図:コンビナートを中心とする炭素循環フロー 引用:山口県「やまぐちコンビナート低炭素化構想」(PDF)

図:コンビナートを中心とする炭素循環フロー 引用:山口県「やまぐちコンビナート低炭素化構想」(PDF)

企業間、または自治体と企業が、個別に連携する動きも出てきている。

鹿島コンビナートでは、三菱ケミカルが茨城事業所にENEOSと共同で、廃プラスチックのケミカルリサイクル設備(処理能力2万トン/年)を建設中で、23年度稼働を目指している。また、22年9月、三菱ケミカルは茨城県と、循環型コンビナートの形成や茨城臨海部を拠点としたカーボンニュートラル産業拠点の創出に向けて、戦略的パートナーシップ協定を締結したと発表した。(1)ケミカルリサイクルによるプラスチック資源循環、(2)化石燃料由来からバイオ由来の原材料への転換、(3)コンビナートから排出されるCO2の原料化、(4)新エネルギー及び再エネの確保などを連携して推進する。

千葉コンビナートにおいては、22年9月に、出光興産と廃プラスチックの油化事業などを手掛ける環境エネルギーが共同で技術開発を進めていた廃プラスチックのケミカルリサイクルについて、25年商業運転(処理能力2万トン/年)を目標に、装置の基本設計を行うことに合意した。出光興産の千葉事業所内に環境エネルギーのプラスチック油化装置を新設し、出光興産が廃プラスチックから作られた生成油を既存設備で精製、分解、再合成して化学品を生産する。廃プラスチックの調達については、リサイクラーである市川環境ホールディングス、前田産業と具体的な調達体制構築の検討開始に合意し、プラスチックの資源循環システム構築に取り組んでいる。

また、横河電機が、NEDO支援事業(21年採択)として「五井・蘇我地区のコンビナートの産業間連携によるカーボンリサイクル事業の実現可能性調査」を実施していたが、その結果を受けて、22年12月に関連10社と共同検討の覚書を締結した。30年頃までに、産業間で連携して、(1)CO2排出を最小化するエネルギーマネジメントシステム導入、(2)CO2回収と有効活用、(3)既存プロセスからの水素などを含む副生ガスの活用などの事業化に取り組むとしている。

その一方で、規模縮小、設備の老朽化、人手不足などの問題が深刻化しており、巨額の新規投資を伴う脱炭素化の議論が進んでいないコンビナートも見られる。コンビナートの選択と集中が進むか注目される。

主要コンビナートのカーボンニュートラル化推進に向けた連携の動き

| コンビナート | 内容 | |

|---|---|---|

| 鹿島 | 21年3月 | 鹿島臨海工業地帯競争力協議会議にて「鹿島臨海工業地帯の競争力強化に向けた将来ビジョン」において「低炭素・脱炭素化の推進」を強化施策項目に新規に追加(水素の大規模需要家不在が課題で進まず) |

| 21年7月 | ENEOSと三菱ケミカルは共同で国内最大規模の処理能力となるケミカルリサイクル設備(年間2万トン)を建設中で、2023年度に廃プラの油化開始を目指す | |

| 22年9月 | 茨城県と三菱ケミカルは循環型コンビナートの形成や茨城臨海部を拠点としたカーボンニュートラル産業拠点の創出に向けて、戦略的パートナーシップ協定締結を発表 | |

| 千葉(京葉) | 22年9月 | 出光興産、環境エネルギーと千葉事業所でのケミカルリサイクル設備設計合意(年間2万トン、25年度商業化目標)、また市川環境ホールディングス、前田産業と廃プラスチック回収システム構築で業務提携検討開始 |

| 22年11月 | 第1回京葉臨海コンビナートカーボンニュートラル推進協議会開催 | |

| 22年12月 | 10社、千葉五井・蘇我地区コンビナートのカーボンニュートラル実現に向けた共同検討の覚書締結(横河電機、岩谷産業、宇部マテリアルズ、KHネオケム、コスモ石油、JFEスチール、JNC、デンカ、丸善石油化学、UBEエラストマー) | |

| 川崎 | 20年12月 | 川崎カーボンニュートラルコンビナート形成推進協議会設置 |

| 22年5月 | 川崎市が「カーボンニュートラルコンビナート構想」発表 | |

| 中京(四日市) | 22年3月 | 第1回四日市コンビナートのカーボンニュートラル化に向けた検討委員会開催 (~23年1月 第4回まで開催) |

| 大阪(堺・泉北) | 16年7月 | 「堺市水素エネルギー社会構築ロードマップ」にて、臨海部を水素供給拠点にする水素エネルギーコンビナート構想発表 |

| 水島 | 22年11月 | 第1回カーボンニュートラルネットワーク会議開催 |

| 山口 (岩国・大竹、周南、 宇部・山陽小野田) |

22年5月 | 第1回山口県コンビナート連携会議開催 |

| 22年10月 | 「やまぐちコンビナート低炭素化構想」発表 | |

| 大分 | 22年6月 | 大分コンビナート企業協議会通常総会で、大分コンビナートのカーボンニュートラルの可能性などに ついて講演会実施 |

各種資料よりARCまとめ

この記事の初出は (株) 旭リサーチセンター Watchingリポート に掲載されたものです。

この記事は (株) 旭リサーチセンターの 石井由紀 が執筆したものです。

業界最新情報や、旭化成の製品・技術情報の掲載を定期的にお知らせします